#12. OpenAI 連 12 天產品發佈,為創業者/新創帶來哪些啟發?

即使是 OpenAI、Sam Altman,仍在不斷重複做、持續累積的事情。

在進入正文前,更新兩個我個人近期動態:

【「Hi Founder/CMO,我們一起來建立 PR 使用手冊」實體課程準備中】

我預計會涵蓋的範圍,包括:媒體關係經營經營、創造媒體報導機會、社群經營、自媒體內容、創業者個人品牌/形象,以及 Go-to-market Strategy 中對外溝通等面向。

若有興趣,歡迎先留聯繫資料,我會在課程正式推出第一時間通知,可享超級早鳥優惠:【Hi Founder/CMO,我們一起來建立 PR 使用手冊】課前介紹與調查

【第二份個人免費電子報推出】

主要是我想把日常在科技、商業、新創、新工作型態相關主題的個人閱讀心得,但和新創 PR 沒有太直接關聯的內容與外界分享(似乎是個很多話的人),也幫助自己建立一套閱讀 -> 消化 ->整理輸出的模式(奔五的中年男子了,不這樣記性真的越來越差),每次約會有三篇短文,若主題適合,也會有單篇長文,皆為免費內容,若有興趣,歡迎訂閱:安東尼閱讀(超譯)筆記。

OpenAI 連 12 天產品發佈,為創業者/新創帶來哪些啟發?

過去一個多月來,OpenAI 與 CEO Sam Altman,一直在全球範圍內,有非常高的關注與討論度。即使中間歷經了聖誕節、新年跨年這段期間,在基督教/歐美地區不少人正在休長假、與家人團聚,使得商業活動較少,媒體記者們也多在休假的傳統「新聞淡季」(換在台灣的情境:沒有人會在農曆年期間辦記者會)。

從 12/5 起,以 Sam Altman 為主,連同其他多位 OpenAI 高管,以預錄直播影片的形式,展開為期 12 天、每天一次的產品發佈會 12 Days of OpenAI。在這篇文章中,我不會討論太多關於 AI 的現況與發展,因為過去這一個月來,不論在各類媒體或是各種社群平台上,已經有太多精彩的討論與評論(當然,也戰得很兇)。

我想以我作為新創 PR Advisor 的經驗,或是不定期寫《新創 PR 媒關係》 個人電子報的作者角度,提供一些過去一個多月來的觀察,與創業者/新創們分享。以排在壓軸、外界迴響最大的第 12 天 o3 模型發佈為例,在 20 分鐘左右的影片中,包括流程、講者角色、議題設定等,完全就是一場正式記者會形式,包括 o3 為什麼不是 o2?想解決什麼問題?為什麼重要?為什麼是現在?為什麼是 OpenAI?背後有什麼有趣的經驗與故事?在程式、數學等推理能力上成績如何?如何解讀目前的成績?並安排外部專家 Greg Kamradt(ARC Prize Foundation 總裁)作為來賓,與 Sam Altman 和 Mark Chen(OpenAI 研究資深副總裁) 有一段類似 Panel 的交談。

但這並不是記者會,而是繞過媒體直接與 TA 溝通。影片中,只需要一張餐桌、相對簡單乾淨的背景,以及必要的攝影器材與軟體;不需要記者會的五星級飯店場地、華麗的舞台和背景、精美的紀念品、美味的咖啡與甜點,或是(可能)不會太便宜的 PR Agency 費用。更重要的,這些訊息,不需要多轉一手透過媒體(經過編輯角度來選擇性的)傳達,而是原音原影的第一手資訊。

事實上,連續 12 天的發佈會並不是一次性的斷點,後面還有繼續累積、堆疊出更大的效益。例如:

1/6 ,Sam Altman 在個人 Blog 上發佈的文章 Reflections(反思)。以個人以及 OpenAI CEO 的角度,回顧 ChatGPT 發佈兩年以來的經歷與故事。

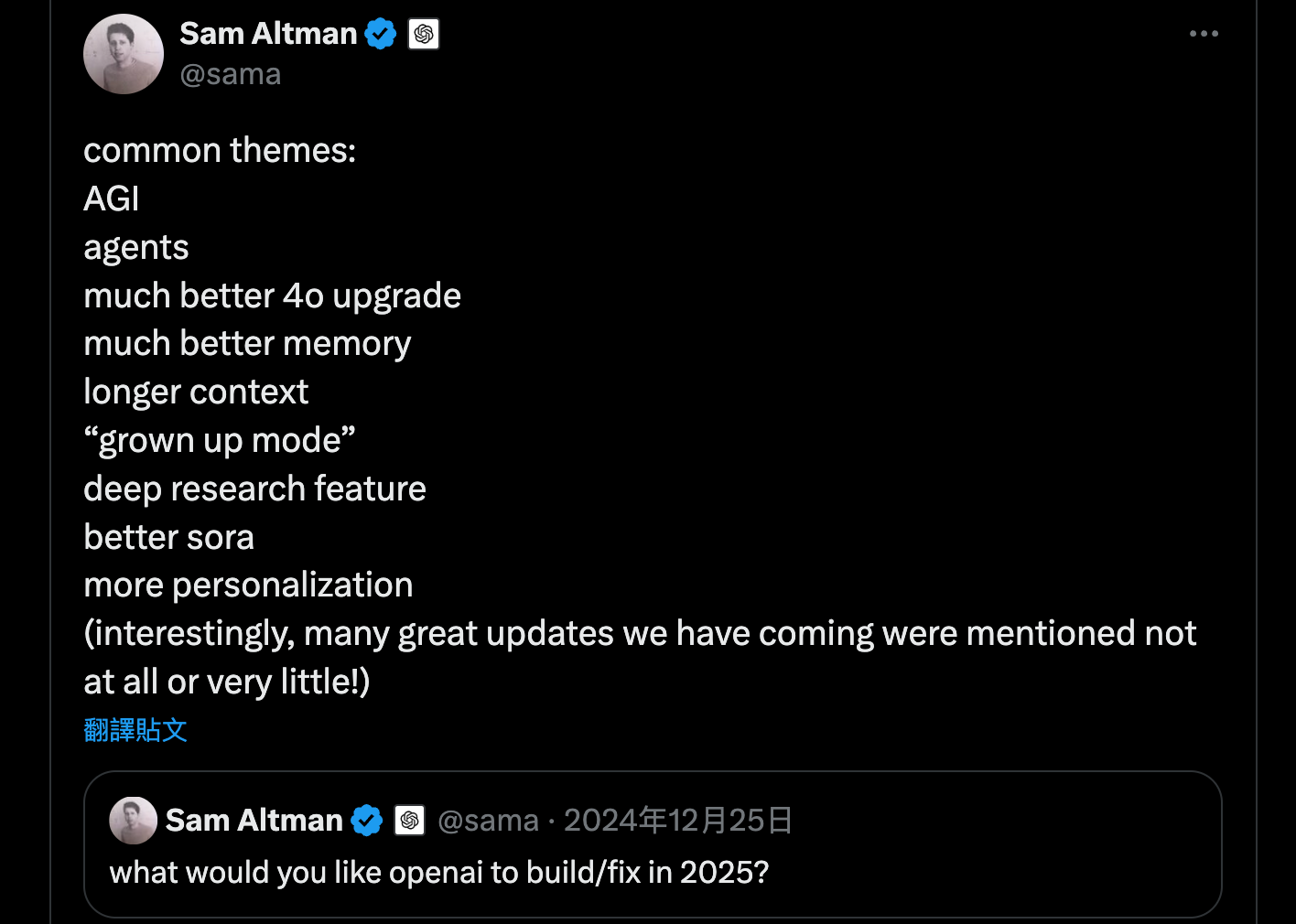

12/25(聖誕節耶!),在 X/Twitter 上回覆自己的發文問大家:最希望 OpenAI 在 2025 年建立/修復什麼?

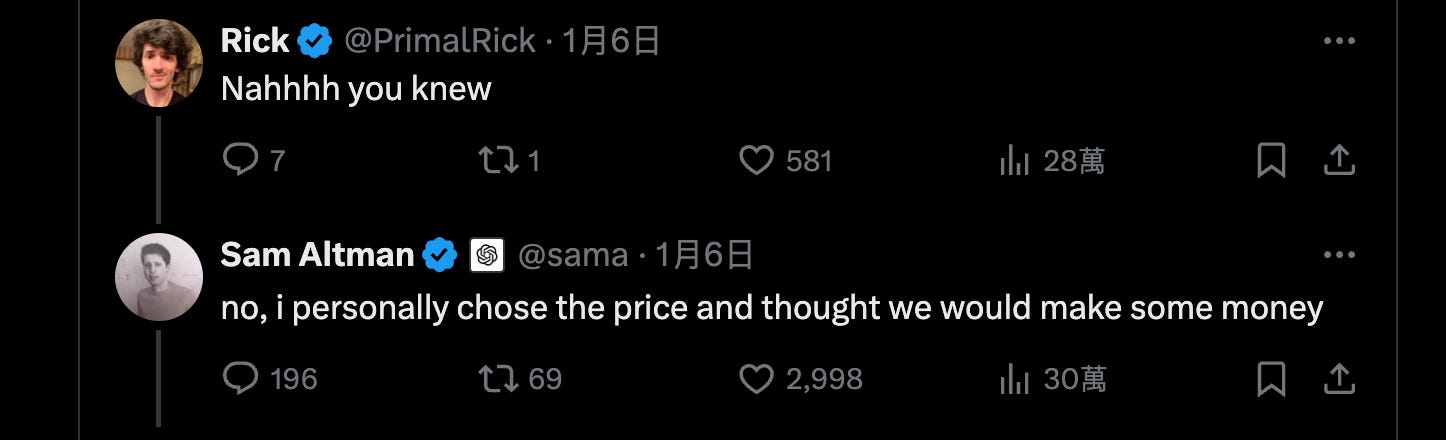

1/6,在 X/Twitter 上發文,「誠實」揭露:OpenAI Pro 在訂閱服務上正在賠錢,因為用戶使用量超乎預期。並也同樣「誠實」地回覆發文下方的問題:承認每月 200 美元的定價,是他的個人選擇,並以為會因此賺點錢。(稍微有在追蹤他的 X/Twitter,會發現他不時會很認真回覆發文下方的問題或觀點)

外人很難知道 Sam Altman 的真實想法,或是 OpenAI 未來的策略。但我們可以明確感受到,在產品發佈、迭代,或是經營思維、產業 Insight 上,Sam Altman 花更多時間與心力,投資在經營社群關係而非媒體關係。

將創業成果、產品發佈當成持續進行式,隨時透過社群管道直接與 TA(可能是潛在客戶、員工、投資人或是任何 Stakeholders)溝通,在這幾年算是矽谷新創頗為主流的思維與做法。包括 Y Combinator(全球最大創業加速器)或 a16z(很可能是川普第二任總統任期中,最有影響力的創投之一),都是推動這套方法論主要的力量。比較具代表性或知名的,包括:

Kat Manalac(Y Combinator Partner & Head of Outreach)在 YC Startup School 的課程影片:The Best Way To Launch Your Startup。

或是 Andrew Chen(a16z General Partner)在過去一年內,分別在 LinkedIn 與 Substack 個人電子報寫了兩篇文章:The Death of the Press Release、Always Be Launching。

關於創業者/新創長期且持續透過建立社群,與 TA 直接溝通,以下是我幾個想法分享:

1. 社群媒體改變 PR 運作的方式

在社群媒體出現以前,企業 PR(Public Relations)運作主要是環繞著媒體報導而展開。從產品發佈到達成任何重要里程碑,媒體不報導,外界的大眾就不會知道,不論是新聞稿、記者會或其他媒體活動,想要溝通的資訊,需要一次到位準備充分,屬於「大爆炸式發佈」(Big Bang Launch),希望提供更多的角度與面向,吸引各類型、主題定位的媒體關注與參與,進而從中挑選出轉為可製作成大眾閱讀的資訊。

在社群媒體興盛的現在,「持續發佈中」(Always Be Launching)則是更適合創業者/新創的方式。持續不斷地對外溝通最新的發展進度、對產業整體的重要觀察、重要的創業成果等,在人人處於資訊過剩的時代,這樣的作法,每次可能是一段影片、一篇文章,一次把一件事情講清楚,有助於持續爭取 TA 有限的時間與注意力,有時會成功,有時會不如預期,但這又如何呢?反正只要下一次做得更好就好。

2. 獲得媒體(Earned Media)報導的機會不多,也未必有效

不只在台灣,這已是全球普遍的現象。商業、科技媒體的報導內容,大量集中在少數幾家科技巨頭身上。這現象也很容易理解,因為媒體要追求最大讀者閱讀基數的內容主題,這樣才有有助於流量、閱讀率這些能創造媒體廣告收入的關鍵指標,報導的企業不知名、讀者不愛看,自然媒體報導的機會不大。在台灣,除非新創完成募資,並獲得知名機構投資人加入背書,或是處在超級風口上的新創(前幾年是區塊鏈,這兩年是 AI),不然各種主動發佈新聞稿、舉辦媒體活動的方式,已經很難獲得媒體報導露出。

這也讓創業者/新創在建立 PR 策略時,需要更多面向的考量。除了創造媒體報導的機會外,PR 工作更重要的,是建立社群、規劃自媒體(Owned Media)內容這幾個面向的策略與執行。甚至,新創在 GTM(Go-to-market)Strategy 上,PR 的功能,也已經扮演越來越重要的角色。關於 GTM 這部分,大概已足夠再寫另外一篇了,下次有機會再分享,對 GTM 有興趣的創業者,非常建議可自行參考 Andrew Chan 的《網路效應》(The Cold Start Problem)這本書,裡面有很精彩、實用關於新創 GTM 等冷啟動問題的方法論。

事實上,媒體記者們也在透過社群尋找報導題目。過去幾年,我在協助創業者/新創在 PR 相關事務上,很少只是發新聞稿(幾乎只有因為獲得機構投資人支持、募資成功後的新聞發佈,這有很重要的長期策略價值,仍有必要,也許會是我下一篇的主題)、辦記者會(幾乎為 0),更多的協助與討論,是在如何建立社群、如何產出頻率與質量穩定的自媒體內容,或是 Founder 在個人社群帳號上分享的產業 Insight,若適合則協助投稿給相關媒體。

這麼做最有趣的地方,則是因此反而更有可能延伸帶來媒體報導的機會。因為個別記者可能已追蹤、閱讀過這些長期累積下來的內容,已更深入了解創業者/新創在某件事情相關的 Context,進而產生好奇與興趣,主動帶著自己想到的好問題、好報導角度來邀約專訪,這樣的報導內容,在品質與效益上,自然遠勝於一次性、放煙火式的新聞稿或記者會發佈。可以這麼說:創業者/新創不要把過多的時間與注意力,或是花錢請 PR Agency,投入在追求大量媒體曝光,而應該更長期投資在經營社群與自媒體(不論是 Founder 個人或新創),但也因為這樣,更有機會創造出更高品質的媒體報導,這是隨之而來的附帶成果之一。

另一方面,針對媒體的 Big Bang Launch,並無法為創業者/新創帶來最好的長期效益。因為新創的產品/服務/用戶體驗,仍處於持續優化/迭代的狀態,甚至創業題目還會 Pivot,Big Bang Launch 雖然有可能對吸引少數早期用戶或投資人注意有所幫助,但所有資訊在發佈當下的那一刻就靜止了,並無法帶來長期持續的用戶成長或 BD 機會,更無法透過與社群互動交流或其他方式,來建立更扎實穩固的 PMF。

3. 著重於經營長期關係,而非短期的業績轉換率

PR 的主要目標,是為創業者/新創持續累積正面的知名度(Awareness)、聲譽(Reputation),進而建立起外界的好感、認同、支持、連結、商機等正面成果或關係。這是一個長期且漸進的過程,不管是媒體報導,或是社群經營、自媒體內容,都只是達到這個長期目標的一種過程方法(也許,很快我們就會看到「AI 搜尋引擎對 PR 的影響」、「如何將 AI Agent 運用在 PR 上」這類的討論😅)。

社群經營、自媒體內容不是廣告叫賣、自賣自誇的硬推銷(請先做好 SEO,若有更進一步的需要就去買或投放廣告),也不是直播帶貨。不要被任何跟觸及率、轉換率相關的短期指標綁架,那樣的內容只會帶來反效果或讓人反感。相反的,簡單做、持續做才是轉動飛輪效應的關鍵,在最理想的模式中,這能持續累積經驗值,提升學習曲線的斜率、降低邊際成本、提高邊際效益。

給創業者的行動建議:從在社群媒體上寫幾句創業心得開始

對新創來說,在社群經營上,沒有比從創辦人個人分享開始更適合的內容。因為當你在社群上以有血有淚的人類方式說話時(不是任何 AI 生成的冰冷內容,或是官腔官調的行銷話術),不管是分享創業的小勝利、學到的教訓、踩過的雷,會讓人們更樂意也以人類身份與你交流和對話,如果人們真正喜歡你,他們很容易就喜歡你的產品/服務。個人的真誠(Authenticity)與熱情(Excitement)很重要,那會讓人感受到溫度。

具體的第一步:打開你最常使用的社群媒體,簡單幾句話分享你最近在創業過程中的一個小勝利、小里程碑。例如:成功簽下一個新客戶、動手解決了一個燒腦的問題,或是僅僅只是完成任何一項讓你覺得驕傲的進度/待辦事項。然後把它變成習慣,每天或至少每週都這麼做,可以參考以下這些值得創業者分享的內容或角度:

一句客戶(或任何人)為你帶來感動或啟發的話。

你在產品/服務中最喜愛的功能或更新,以及它的獨特之處。

最近在創業旅程中學到的一個寶貴教訓,不論是成功或失敗。

一篇與你所在領域相關的文章或趨勢報告,以及你的觀點。

感謝一路上幫助過你的人,並分享他們帶給你的啟發。

分享各種幕後的點滴,展現你人性化的一面。

討論你正面臨的挑戰,以及你如何努力克服。

各種大大小小的里程碑,記錄你的進步。

向你的社群徵求對某項工作的意見或回饋。

慶祝團隊的努力與成就,表達感謝與團結。

⋯⋯或者其他事情。

透過這些持續且真誠的分享,除了讓外界更了解你以及你的新創,還能逐步建立起一個支持、認同你的社群。根據 Andrew Chen 的建議:

只需分享幾行文字,隔天再來一次。別把這件事交給別人,確保是你親自撰寫,並且內容能夠代表你。真的就這麼簡單!當你有重要的消息或想說的話時,就直接說出來,不要想太多。隔天,將這個重要的消息用不同的方式再分享一次。重複這個過程,簡單而有效 :)

最後,分享一個也許在過程中會有點煎熬的 Fun Fact。Airbnb 在成立的前三年,共「正式」發佈了三次網站與共享服務模式。幾年後,CEO Brian Chesky 也在個人 X/Twitter 上分享(自嘲)這段經歷:如果你發佈後沒人注意到,那就再發佈一次,我們一共做了三次。

透過建立社群,持續分享/發佈各種創業旅程中的點滴,這是 OpenAI Sam Altman,也是 Airbnb Brian Chesky 不管任何創業階段,都在不斷做的事情。希望他們能為創業者/新創帶來一些新的啟發。